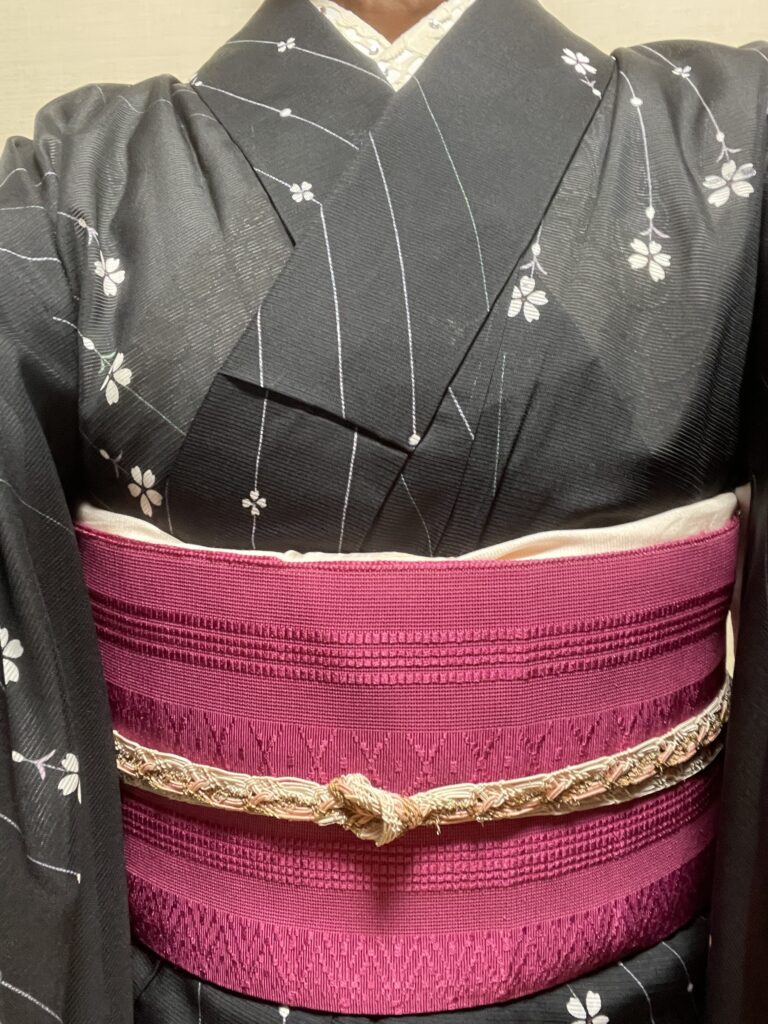

ここ何日かは古いきもの特集みたいになりましたが今回も古いきものと帯です。

いつものように叔母が縫ってくれたきものと、お嫁にお持って来た帯です。

この帯殆ど締めていませんでしたが今年急に締めてみようと思い立って結んでいます。

意外と評判が良かったので嬉しいです。

帯は博多帯です。博多帯はさばざまなバリエーションがありますが主な特徴は、一度締めると緩まないといわれ、しっかりした締め心地と帯を締めた際に聞こえる「キュキュッ」という絹鳴りの音張りのある丈夫な生地にあります。

伝統的な柄には仏具や縞を組み合わせた「献上柄」があります。

上の写真の左が華皿。右が独鈷です。

献上柄と言われるにようになったのは、

1600年(慶弔5年)黒田長政が筑前を治めるようになり、幕府の献上品として博多織が選ばれた際に上記の柄に決まりこれを「献上」と呼ぶようになりました。

お隣のプランターにこんな見事な朝顔が花をいっぱい咲かせていました。

今は「無花果」が美味しい季節です。

江戸時代に入ってきたそうですが、初めは薬用だったそうです。旬は8月の終わりから10月にかけてです。実の中に花を咲かせる白い花は、外からは見えず、花のない果という名前になったそうです。

子供のころイチジクの木が家にありました。葉が大きいのでそこに蜂がいるのが見えず、あしなが蜂に刺されたことがあります😰🐝