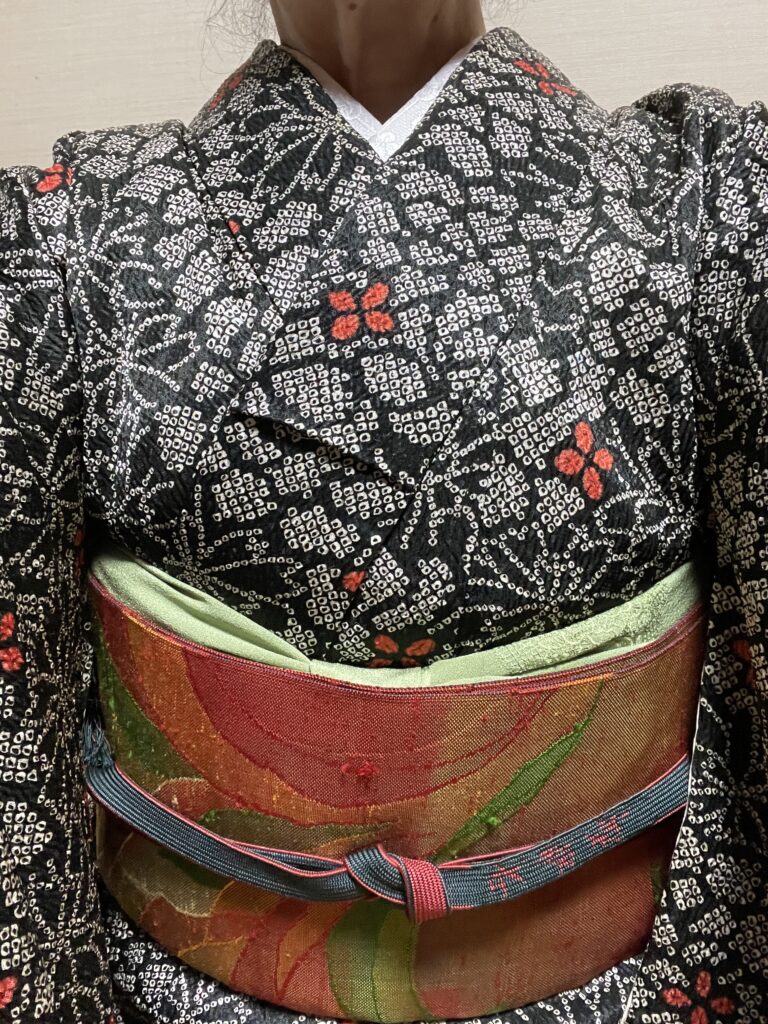

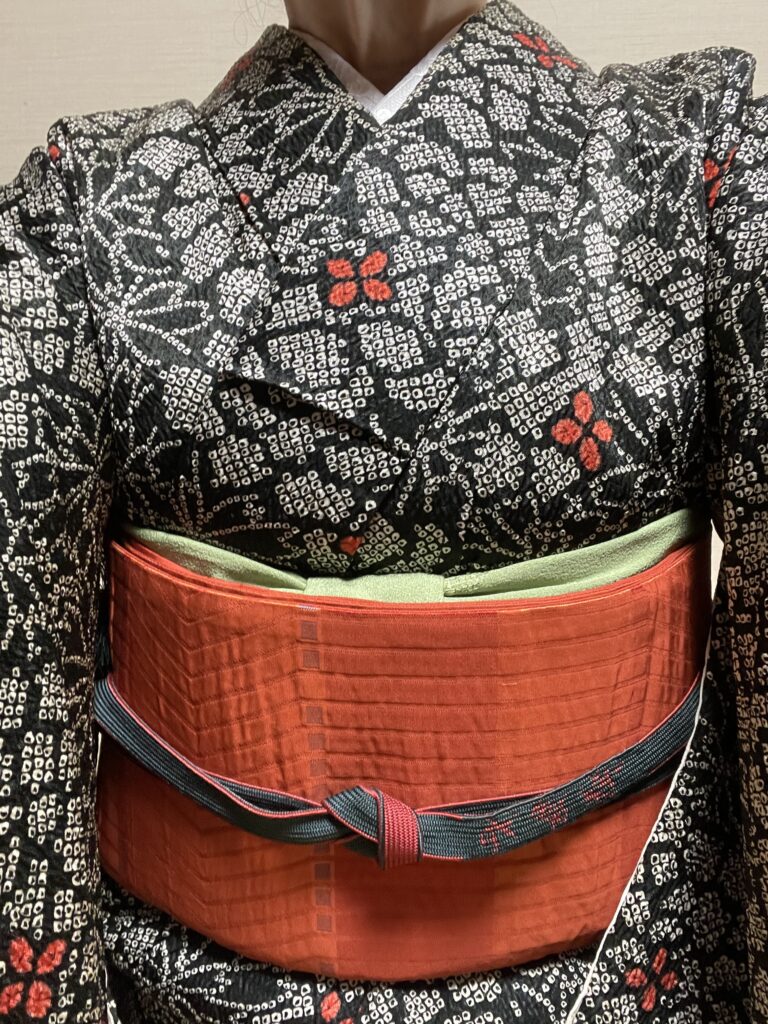

このきものは叔母が縫ってくれたものです。もう40年ほど経っています。

実は、私が縫うという挑戦のつもりでしたが、片袖だけ縫って止まっていました。そんな時叔母が片袖のままでおいておくと「幽霊の片袖」と言って縁起が悪いと言って仕上げてくれました🤣🤣😂

同じきもので帯を変えてみました。

このきものには無地系の帯が合いますね!

帯締めには「外喜枝」と名前が入っています。見えますでしょうか⁉

「こたつ開きの日」というのがあるのですね❣

我が家ではすでに「こたつ」を使っていますが、江戸時代には、こたつを出すのは旧暦10月の初亥の日と決まっていたそうです。

初亥の日とは、旧暦の10月(現在の11月頃)の最初の亥の日をさし、様々な年中行事が行われる日です。

亥は五行では火を司る水の気とされています。火事が多かった江戸の世では、亥の月の亥の日にこたつ開きをすれば、その冬は火事にならずに済む、という縁起担ぎのような言いならわしがあったとか言われています。

しかし、うちではそんなことは関係なくすでにもう何日も前からこたつを出しています😂

昔、私が子供のころのこたつは、家の中の一部(50~60センチ四方位)の床を切って灰を入れてそこに炭火を入れるものでした。ですからうっかり居眠りでもして足を入れてしまうと靴下は穴が開きますし火傷してしまいます。

うちの庭に咲いた金木犀です。

花はまばらですがこれでも今までになくよく花がついたのです。庭の日当たりが悪いので花がいっぱいつきません。

よそのお宅の前に咲いていた立派な金木犀です。見事に花をつけています。

近くの公園の風景です。秋の風情を感じます。

そろそろ終わりかけのコスモスです。寂し気ですがとても可愛い🌺🌺🌼🌼

「ときえのおしゃべりサロン」のユーチューブです見てみてくださいね。